子供部屋の参考にするため、ニトリの「こども新生活カタログ」を店頭からもらってきました。パラパラと見ていると「くみあわせですく」に「特許取得済み」のマークを発見しました。「くみあわせですく」は、机、本棚、ワゴン、LEDライトがセットになっているものです。調べてみると、特許[第5395946]を取得しており、その目的は、「机の脇に置いても奥側に置いてもすっきりとする書棚を備えたシステムデスクを提供すること」とありました。

子供の勉強机は長く使うものなので、成長過程に伴って、各々使い勝手のいい組み合わせで机をアレンジできるのは助かりますよね。しかも、リーズナブルで、「♪お値段以上~♪」の歌にも頷けました。(まるしば)

ハッと一息!

弁理士、特許技術者、商標実務者、図面作成者、業務管理者が書き込みます

なごや・サイエンス・ひろば2019

名古屋市守山区志段味地区にある「なごやサイエンスパーク」には、先端科学技術の振興と新たな産業の創造のための研究開発拠点として、先端技術連携リサーチセンター、産業技術総合研究所中部センター、サイエンス交流プラザ等の研究施設が設けられています。この「なごやサイエンスパーク」で、主に小学生とその保護者を対象に科学技術を楽しく体験してもらうイベントとして、「なごや・サイエンス・ひろば」が6月29日(土)に開かれます(参考リンクの「あんないチラシ」を参照ください)。そのうちウサギひろばの「自然科学体験コーナー」では、中部経済産業局主催(協力:日本弁理士会東海会)による工作教室が行われます。例えば下の写真の「ステンドテープ」は、特定の波長の光のみを通過させる偏光フィルムを使った工作です。丸い板にランダムにセロハンテープ(注)を貼り、偏向フィルムを取り付けた窓を覗くと、ステンドグラスのような綺麗な模様が見えます。工作を指導するのは東海地区の弁理士の皆さんです。工作をしながら、担当の弁理士から知的財産に関する話を聞いてみるのも面白いと思います(コナン)。

(注)「セロテープ」はニチバン株式会社の登録商標(商標登録5645018号)であり、一般名称では「セロハンテープ」です。

(参考リンク)なごや・サイエンス・ひろば:http://www.nipc.or.jp/science/event.html

フォレストアドベンチャー

皆さんはフォレストアドベンチャーというテーマパークをご存知ですか?フォレストアドベンチャーは日本全国各地に点在する自然共生型アウトドアパークです。ここでは豊かな森林の中でアスレチック遊具が備え付けられた高い樹木の上やその間を、ハーネスと呼ばれる安全器具を着用し動き回ることができます。大人も楽しめるということで、GWを利用して愛知県新城市にあるフォレストアドベンチャーに行ってみたところ、様々な年代の方たちが参加されていました。フォレストアドベンチャーはコースがレベル別に分かれていて、私と友人達は一番難易度の高いアドベンチャーコースを体験しましたが、想像以上にバランス感覚や力を要するアスレチックが多く、終わる頃にはへとへとになってしまいました。しかし、自然の中で思い切り身体を動かすには絶好の場所だと思いました。日頃運動不足の方も、ジムに通っている方も、たまには自然の中で思い切り遊んでみてはいかがでしょうか。

ちなみにこのフォレストアドベンチャーという名称は、フォレストアドベンチャーを運営する有限会社パシフィックネットワークにより2004年10月25日に商標登録出願され2005年6月10日に登録されています(商標登録第4870108号)。 (ポテト)

蒲郡みかん

先日、愛知県蒲郡市にある「ラグーナテンボス・ラグナシア」に遊びに行ってきました。オレンジロードを車で走っていると、みかん畑がたくさん広がっており、みかんの花がきれいに咲いていました。

車の中から、気になる看板を見つけました。

遠かったので、少し見づらいですが、看板には「地域団体商標 特許庁認定」と書かれていました。「蒲郡みかん」は、愛知県内の農産物で初めて地域団体商標(地域ブランド)に登録されたものだそうです(2008年6月登録)。

みかん、美味しいですよね。今度はみかん狩りの季節に行きたいです。(マロン)

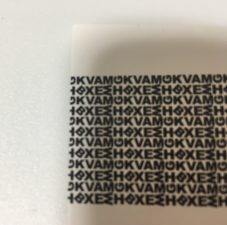

ケシポン

自宅に届くダイレクトメールや宅配便の宛名ラベルなどの個人情報の入ったものを処分する際に、個人情報保護スタンプの「ローラーケシポン」(プラス株式会社発売)を使用しています。とてもコンパクトで、片手で簡単に操作ができ、ローラー式で隠したい場所に合わせて自由に転がして隠すことができるため、大変重宝しています。

このスタンプの印面は、独自に開発されたアルファベットの文字の特殊な連続パターンとなっており、意匠登録されています。初代モデルより少しずつ改良が重ねられ、進化し続けているケシポンに、今後もお世話になっていこうと思います。(レモン)

登録番号:意匠登録第1335713号

登録日 :平成20年6月13日

発明の内容が気になる

今日の発明~水銀温度計

今日(5月14日)と関連の深い発明について紹介します。今回紹介するのは、水銀温度計です。

一昔前は、体温計や温度計といえば、家庭でも学校でも、水銀温度計を使っていたものです。皆さんのご家庭でも、まだ使われているかもしれません。この水銀温度計を発明したのが、ドイツ人の物理学者、ファーレンハイトです。これにちなんで5月14日は「温度計の日」となっています。

ガブリエル・ダニエル・ファーレンハイト(Gabriel Daniel Fahrenheit)は、333年前(1686年)の今日、ポーランド・リトアニア共和国のポーランド王領プロイセンのグダニスク(現在ポーランド領)で生まれました。

ファーレンハイトは、1724年、精度が低かった当時の温度計を改良し、高純度水銀を使用することによって精度を高めました。さらに、液体の種類によって沸点が異なること、沸点が大気圧によって変動することなどを発見したほか、温度単位の華氏(ファーレンハイト度)に名を残したことでも有名です。

有機水銀による健康被害が広く知られるようになってからは、世界的に水銀に対する規制が強化され(注)、また電子体温計などの代替技術が普及するなどした結果、水銀温度計は徐々に使われなくなってきており、歴史的役割を終えつつあるといえそうです。とはいえ、発表されてから優に300年近くも、科学の発展に貢献した重要な技術であることはいうまでもありません。

注:2013年、国際条約「水銀に関する水俣条約」が成立し、水銀製品は2020年以降、製造・輸出入が禁止となります。日本は提唱国でもあり、2016年に批准を完了しています。現在使用中のものは引き続き使用できますが、廃棄する際は注意が必要です。

詳しくは、以下のリンク等を参照して下さい。

1)ファーレンハイトについて:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%88

2)水銀に関する水俣条約:

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%8A%80%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B0%B4%E4%BF%A3%E6%9D%A1%E7%B4%84

PLAYBUTTON

娘へのプレゼントに購入したCDの初回限定生産盤に、特典としてPLAYBUTTONというものが同梱されていました。何だろう?と見せてもらうと缶バッジのようですが、裏返してみると再生ボタンなどがあり、側面にはイヤホンジャックがあります。なんと、缶バッジ型音楽プレイヤーで、おまけの8曲がプリインストールされていました。試しにイヤホンをつけて再生してみたところ音質は申し分なく、イコライザはプリセットされた7つから選ぶこともできます。

見た目も可愛く、アクセサリーにもなる上、気軽に音楽も聴けて大満足の様子でした。こういうグッズは特典としての価値も高いですね。

PLAYBUTTONは登録番号第5455695号の登録商標です。(カカオ)

〜初夏〜冷菓を味わう

目に青葉山ほととぎす初鰹。

初夏ですねぇ。

気温が高くなると、とたんにアイスクリームを食べたくなります。

先日ドラッグストアでアイスクリームのショーケースを覗いてみたところ、いつもは各商品均等に並べられているところを、この日はケースの1/3ほどのスペースを写真の商品に占められていました。「カカオ72%」の表示もさることながら、この商品を勧める店側のムードに推され購入してしまいました。

グリコ「ジャイアントコーン 大人のチョコレート」です。

今回の商品は、2019/03/25にリニューアルされ、4種類のバリエーション中最新のものでした。

長年親しまれている商品ですが、立体商標登録されているのですね。

第4181891号

登録日:平成10年(1998)8月28日

お味は、チョコが多め甘さ控えめの、表示通り”大人のチョコレート”でした。(タイム)

人気のタオル

今回は、我が家で使用しているタオルをご紹介します。

「エアーかおる」(商標登録第5108950号 等)という商品名のタオルで、岐阜県の浅野撚糸株式会社が販売をしています。一般のタオルに比べ、「吸水力が高い」「空気をよく通すため、部屋干しでもすっきり乾く」という特徴があります。

タオルに使用する糸をねじり合わせる「撚糸」という工程において、特許技術(特許第4204498号)が用いられているようで、この技術のおかげで、「吸水力が高まる」「空気をよく通す」といった特徴が生まれるようです。

このタオルは、テレビ等でよく紹介される人気の商品で、私もテレビで見て興味を持ち、購入に至りました。使用して半年程になりますが、ドライヤーの使用時間が短くなった気がします。髪を乾かす際はもっぱらこのタオルを使用しています。(さくらもち)